Jean-Michel Basquiat : du bitume aux musées, une écriture du feu

- La ville comme première page

New York, fin des années 1970. Les rames de métro deviennent des carnets, les façades des quartiers sud s’emplissent de signes, de mots, de silhouettes. Jean-Michel Basquiat (1960–1988) surgit là, presque en courant, avec une énergie d’autodidacte pressé. Avant d’accrocher ses toiles en galerie, il écrit la ville : couronnes, corps anatomiques, os, masques, inventaires, slogans… Sa peinture naît d’un rythme — celui de la rue — et d’une langue — fragments notés à la volée, corrigés, biffés, réécrits. Cette tension entre urgence et lucidité, entre geste brut et intelligence des références, explique pourquoi son œuvre reste si contemporaine et si lisible aujourd’hui.

Une signature immédiatement reconnaissable

Basquiat a quelque chose d’irrésistiblement direct. Couleurs crues, aplats heurtés, lignes qui vibrent ; puis, au milieu, un mot, un chiffre, un nom. Le regard circule comme sur une carte mentale : on lit autant qu’on regarde. Derrière l’apparente improvisation, il y a une construction très précise — superpositions, effacements, reprises, marges, encadrements — qui donne à chaque toile l’allure d’une page annotée. L’artiste emprunte à l’histoire de l’art, au jazz, à l’iconographie scientifique, aux magazines, aux sports, aux mythologies afro-caribéennes. Son alphabet visuel — couronne, crâne, dentition, os, boxeurs, saints profanes — fonctionne comme un système de signes portables, immédiatement identifiables, mais jamais figés.

Thèmes : identité, puissance, mémoire

Dans ce théâtre de signes, Basquiat pose frontalement des questions de représentation et de pouvoir. Qui a le droit d’être vu ? Qui écrit l’histoire ? La couronne, emblème récurrent, sacralise des figures invisibilisées et interroge la hiérarchie des titres et des gloires. Les corps sont ouverts, étudiés, nommés — comme si la science, la médecine, les encyclopédies avaient oublié des morceaux, et qu’il fallait recommencer l’inventaire. L’écriture griffonnée, parfois à la limite de la lisibilité, devient un contre-discours : elle contredit, commente, rectifie. L’œuvre n’est pas une illustration ; c’est une réplique adressée au monde.

De la rue aux cimaises : reconnaissance et tensions

L’ascension de Basquiat est fulgurante. Galeries, musées, collaborations (la plus célèbre avec Andy Warhol) : l’artiste impose sa grammaire et bouscule le marché. Le paradoxe est connu : venu de la marge, il devient icône. On s’en réjouit ou on s’en inquiète ; mais la question est ailleurs — dans la résistance de l’œuvre. Malgré la starification, les toiles continuent de frapper par leur actualité : elles sont faites de citations, d’actualités, de noms qui claquent, de répliques rapides. Elles ont la vitesse d’une époque et la densité d’un palimpseste. En 2017, un Untitled dépasse les 110 millions de dollars en vente publique : chiffre spectaculaire, certes, mais symptôme surtout d’une influence qui déborde largement les musées (graphisme, mode, illustration, musique…).

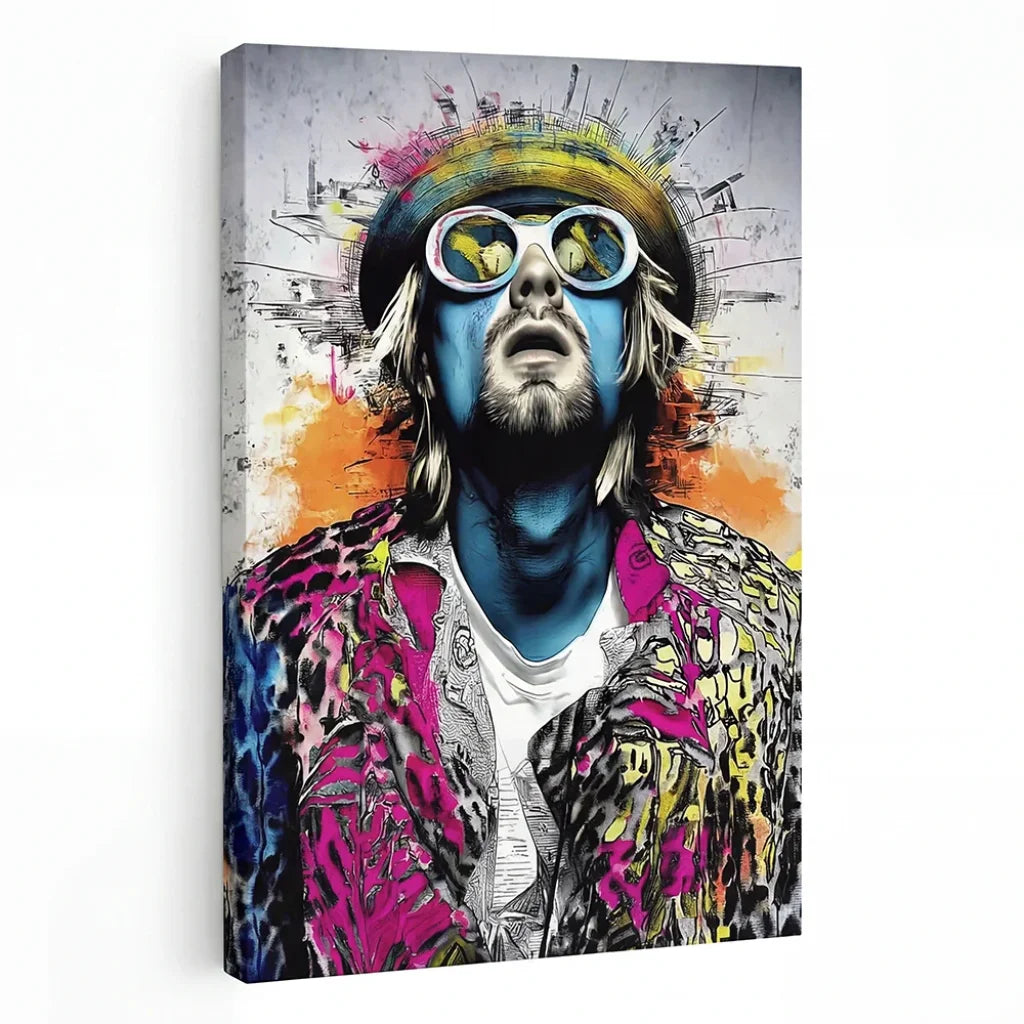

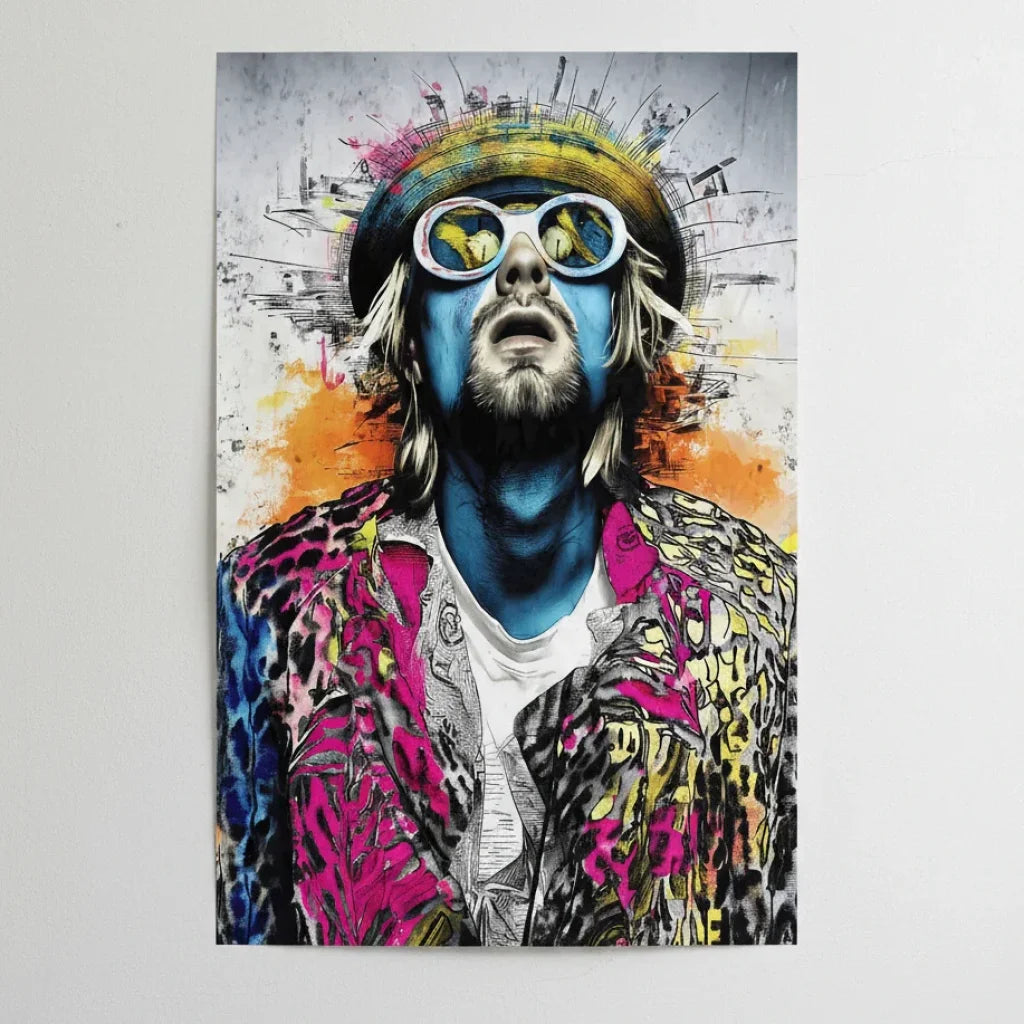

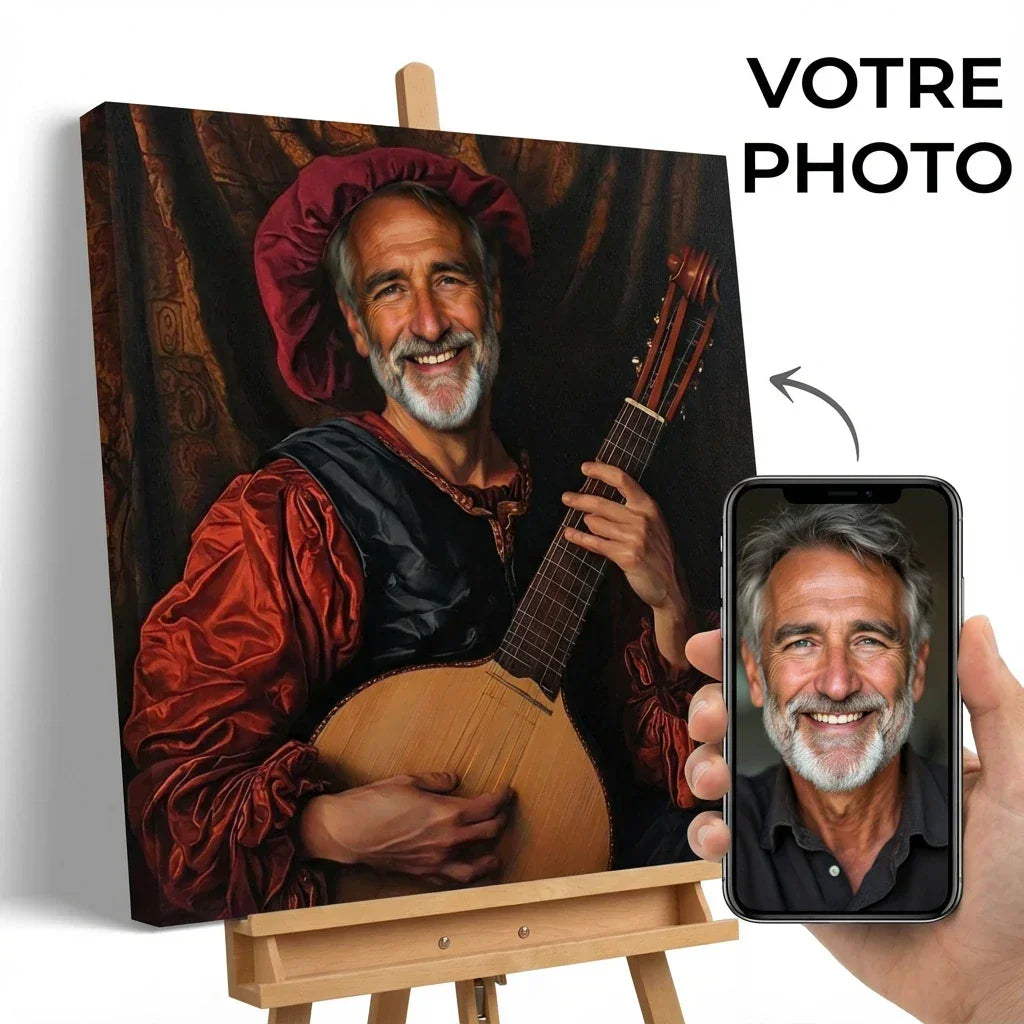

Décorer sans “décorer” : quand l’esprit Basquiat entre chez soi

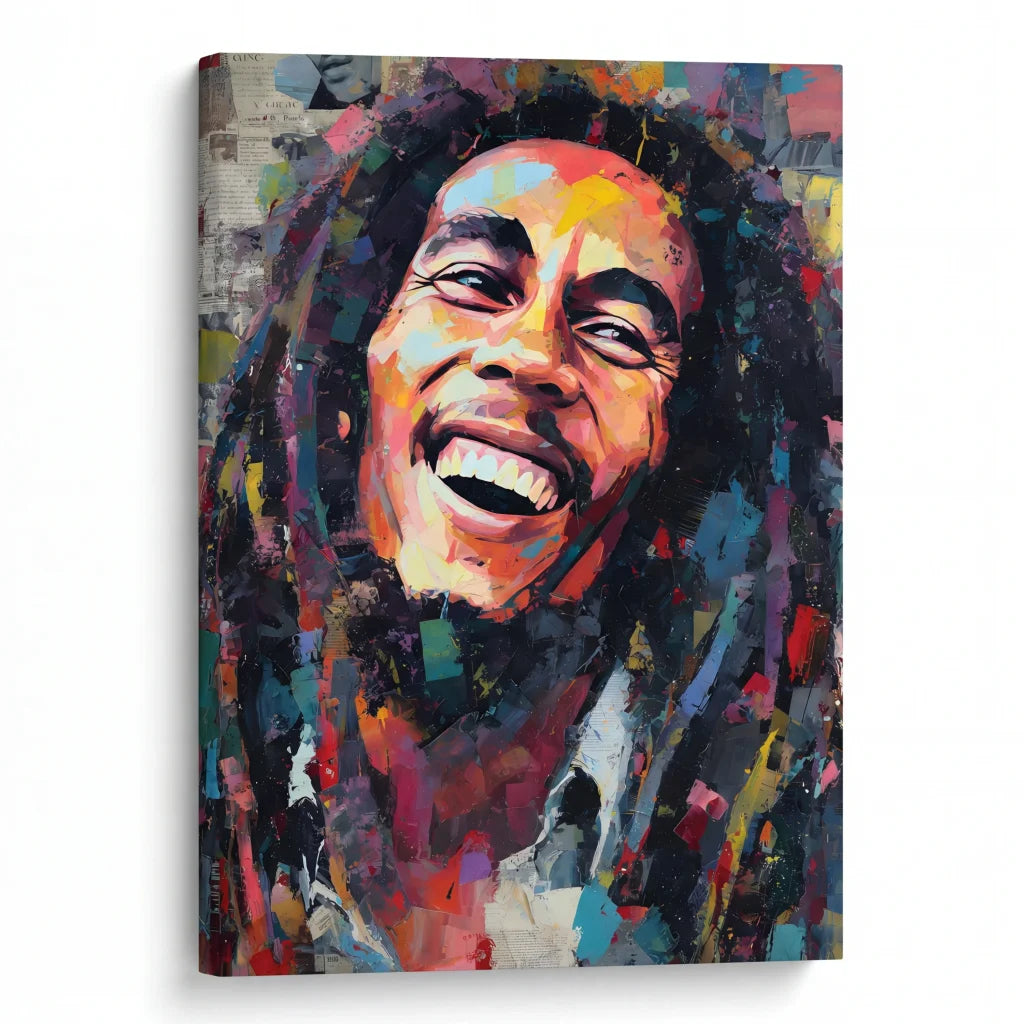

Transposer cette énergie à l’intérieur, c’est accepter que le mur parle. Dans une approche de décoration murale, un visuel inspiré du street art n’est pas un motif ajouté : c’est un point focal qui organise la pièce. Quelques repères simples :

-

Le format : Basquiat aime l’amplitude ; en intérieur, un grand vertical au-dessus d’un canapé ou un large horizontal peut structurer l’espace.

-

La matière : une toile texturée restitue la chaleur du geste et des couches ; un cadre flottant affine la ligne ; un support acrylique/plexiglas intensifie les noirs et la brillance pour un rendu plus graphique.

-

La lumière : un mur très éclairé supporte les contrastes forts ; une zone plus douce valorise les superpositions et les nuances.

-

Le dialogue : associer bois clair, béton, métal, textiles sobres ; laisser des respirations autour de l’œuvre, comme des silences entre deux riffs.

Si vous souhaitez explorer des visuels qui empruntent à cette écriture (couronnes, mots, anatomies, contrastes nets), vous pouvez parcourir notre sélection de tableaux Basquiat : l’idée n’est pas de copier, mais de prolonger un esprit — rythme, collisions, mémoire — dans un intérieur vivant.

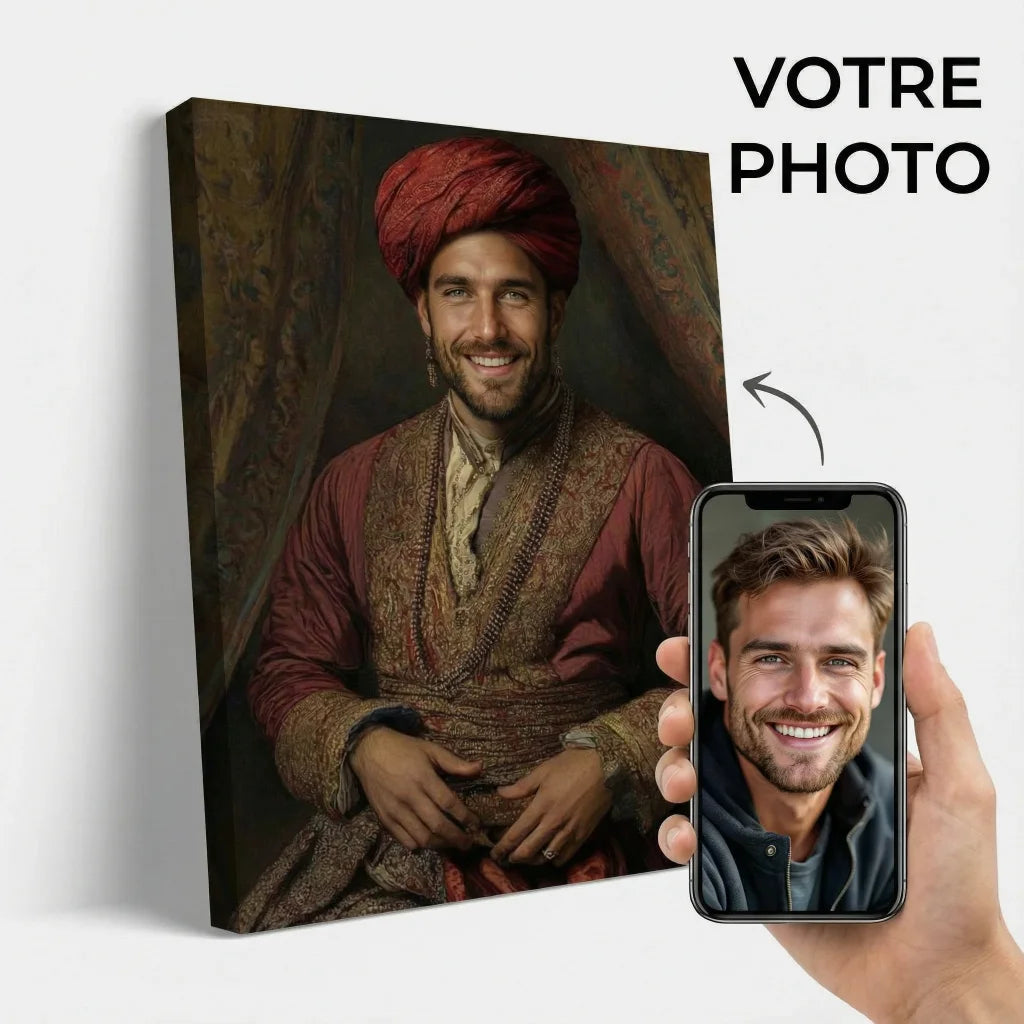

Éthique et fidélité : s’inspirer sans confisquer

Le street art naît dans l’espace public, avec sa part d’éphémère, de partage et de circulation. À la maison, on privilégie des reproductions légales, des interprétations originales, des visuels qui citent sans confisquer. On évite la récupération littérale ; on préfère une écriture (pochoirs, typos, anatomies, listes) à une signature. Cette attention n’est pas un détail : elle rend l’ensemble cohérent. L’œuvre devient relais plus que trophée ; elle continue le dialogue avec la ville au lieu de l’archiver.

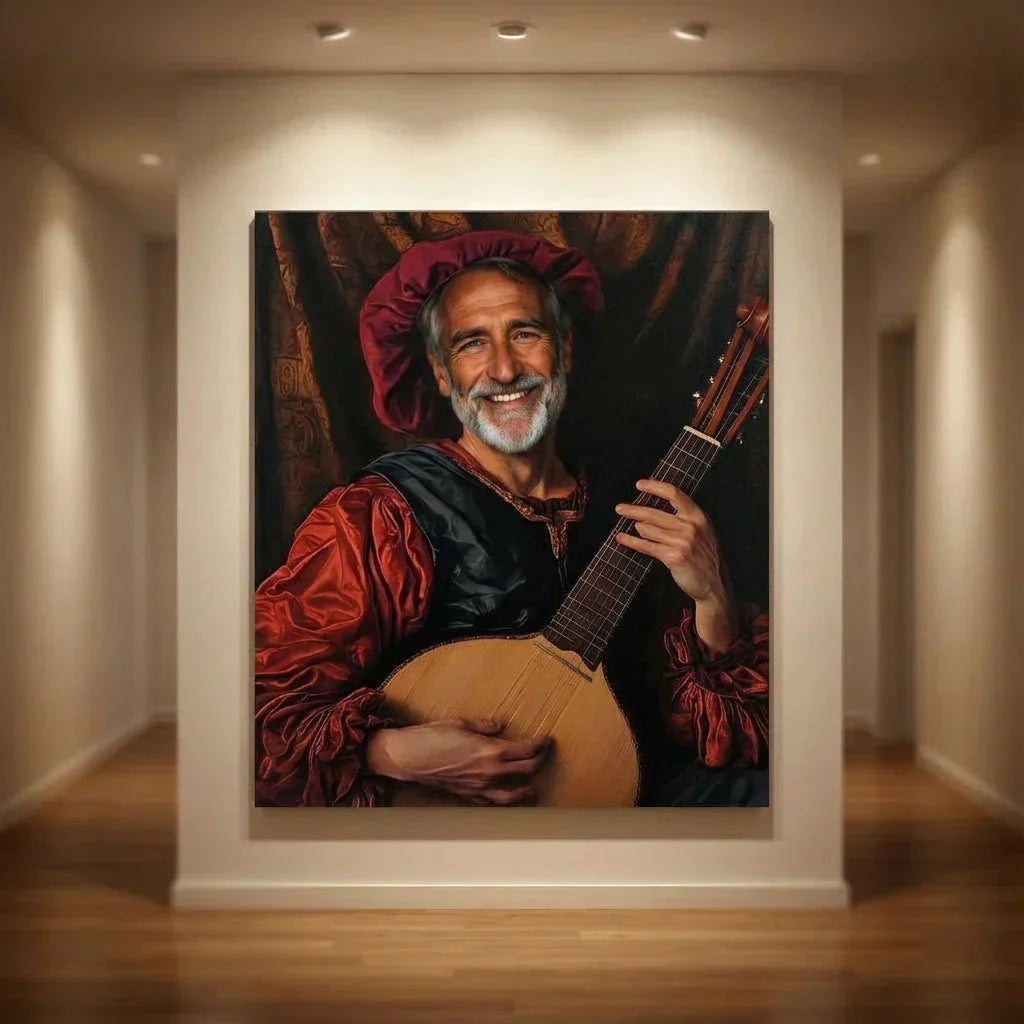

Conseils de mise en scène (simples et efficaces)

-

Un seul geste fort : mieux vaut un grand format bien placé qu’une dispersion de petits cadres.

-

Palette maîtrisée : si l’œuvre est très saturée, gardez des sols et textiles sobres (lin, laine, coton, bois).

-

Hauteur : centre de l’œuvre à 1,55 m–1,60 m du sol (repère muséal) ; dans un salon, adaptez en fonction de l’assise.

-

Alignements : la ligne du bas sur un buffet ou un canapé aide l’œil ; évitez les décalages “au hasard”.

-

Lumière : privilégiez une lumière rasante douce ; fuyez les spots trop proches qui créent des reflets durs.

Pourquoi ça résonne toujours

Parce que les toiles de Basquiat rejoignent deux attentes contemporaines :

-

Dire vite, frapper juste — une image-phrase, une idée tenue en quelques signes.

-

Laisser une épaisseur — des couches, des corrections, des indices, quelque chose à relire.

Dans un intérieur, cette double promesse fonctionne à merveille : on voit d’abord (le choc visuel), puis on revient (les détails). Le mur cesse d’être décoratif ; il devient narratif.